一学期最後のたけの子くらぶは児童館の出前工作で「牛乳パックを使ったコマ作り」を楽しみました。「作ったことある!」と言う子供が多く、とても上手に作って早速どちらが長く回るか競争をしていました。二学期は9月3日(火)からの予定です。

一学期最後のたけの子くらぶは児童館の出前工作で「牛乳パックを使ったコマ作り」を楽しみました。「作ったことある!」と言う子供が多く、とても上手に作って早速どちらが長く回るか競争をしていました。二学期は9月3日(火)からの予定です。

朝からはっきりしない空模様でしたが外遊びが始まる頃は本格的に振り出した為、エアコンの効いた体育館をお借りしました。最近、20歳前後の若いスタッフがたけの子くらぶの応援に参加してくれて、子供たちは大喜びです。今日も若いスタッフ達と目一杯ボール遊びを楽しみました。

一昨日に続いてのお誕生日会です。今日は、木曜日だけ参加の子供たちや一昨日は書道教室で参加できなかった三年生が主な対象です。4~8月生まれの子供は名前を呼ばれるとちょっぴり恥ずかしそうな顔でその場に起立し、全員から「お誕生日おめでとう」のお祝いの大合唱をもらいました。

ついこの間可愛い一年生を迎えたかと思っていたら、今日はもう一学期末のお誕生日会です。今回は全員が同じプレゼントなので、以前のようにお誕生日を迎えた子供たちは前に並ばずに、その場で起立してみんなから「おめでとう」の言葉をもらいました。その後はもちろんお楽しみのカルピス・タイムです。

一学期最後のおもしろ算数は「ややこしいことをスッキリと」です。算数には頭で考えているだけでは混乱してしまう問題がいくつかあります。今回は、そのようなややこしい問題を「樹形図」や表を使って整理しながらスッキリと解く方法を学びました。

7月6日(土)午後、多目的室にて本年度第一回目の算数検定を実施し、2~6年生25名が7~11級の問題に取り組みました。

三年生が演劇鑑賞で下校が17時近くになるため、今日は一・二年生のみの参加となりました。外は危険な猛暑、当然外遊びはエアコンが効いた体育館となりました。

今日から家庭科室が使える日は、家庭科室を宿題とタブレット専用に、多目的スペースは工作・手芸・レゴ・ゲーム専用にと完全に分離してみました。特に混乱も無く、当面はこの方法を継続してみたいと思います。

令和6年度第一回目の漢字検定を6月29日(土)の午後に多目的室で実施しました。今回は何と2~6年生49名が申し込んでくれて、広い多目的室もさすがに狭く感じました。それぞれの目標に合わせて4~10級の問題に真剣にチャレンジしました。

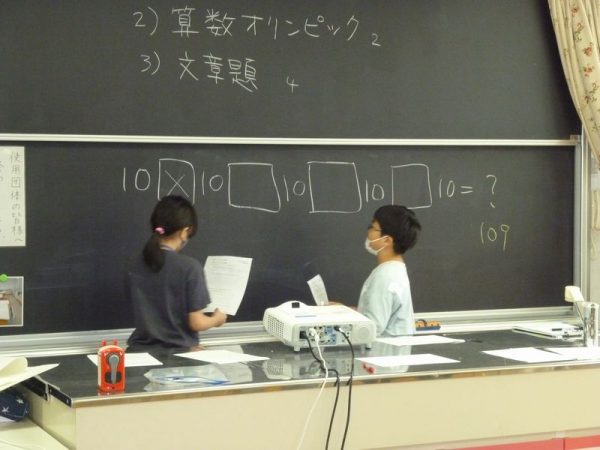

「魔法陣」「算数オリンピックからの出題」「推理の文章問題」の3つを子供たちのリクエスト数が多い順に取り組みました。算数オリンピックからの問題は大人でも簡単には答えが出せません。早く正解にたどり着いた二人に前へ出て解き方を説明してもらいました。なお、今回から算数サポートの卒業生の前田すみれさん(大学三年生)がスタッフとして参加してくれることになりました。

朝の予報ほどは午後からの気温が上がらなかったので、外遊びは久しぶりに校庭を使いました。エアコンが効いた体育館も良いのですが、やはり子供たちは広々とした校庭が大好きなようです。

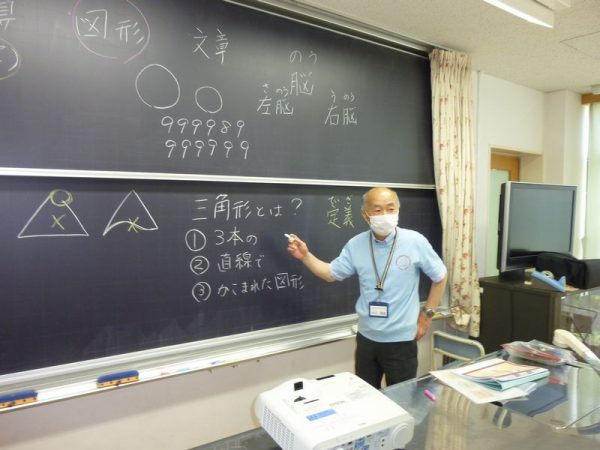

「図形となかよしになろう」と題して、三角形から六角形までの図形を描いたり、三角形の定義を復習したり、コンパスを使わずにできるだけ正確な円を描いたりして、図形と親しくなりました。最後は三角形や四角形がいくつ隠れているか、ちょっと頭を使うクイズに挑戦しました。

家庭科室が使えて多目的スペースに少し余裕があった為、久しぶりに卓球台を出すことができました。早速多くの子供たちが遊んでくれて、以前よりラリーの回数も増えました。

最近、ピンポン球を使った「バウンス・オフ」が大人気です。自分の色の球を縦・横・斜めのいずれかに先に3つ並べた方が勝ちです。必ず球をワンバウンドさせなければならず、なかなか狙った場所に球が入りません。今日は蒸し暑くなったので外遊びは急遽体育館をお借りしました。スタッフの人数が少なかったので、大嶋支援本部長も子供たちの見守りの応援をして下さいました。

家庭科室が授業で使えない日のレゴは多目的スペースの床の上での遊びとなりますが、今日はアルミ製のシートを何枚かつなぎ合わせた物を準備しました。多少はクッション性もあり、広さも適当でいつもより多い人数の子供たちが遊んでくれました。家庭科室が使えない日に少しでも子供たちが楽しく遊べるよう、これからも工夫を重ねて行きます。

今日は家庭科室が使えたので子供たちはそれぞれお気に入りのコーナーでのびのびと遊んでいました。

今日は何と吉岡校長先生が見学に来て下さいました。「おもしろ算数」で『数独』の解き方を解説中でしたが、早速校長先生に子供たちのフォローをしていただきました。最後に校長先生から子供たちに励ましの言葉とスタッフ一同にも労いの言葉を頂きました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

児童館の出前工作はお馴染みの「ブンブンこま」です。幼稚園や保育園で作ったことがあるのでしょうか、どの子供も手際よく完成させ、上手に回していました。

家庭科室が授業で使えない日は、今日から少人数算数教室(1階)が宿題とタブレットに限って使えるようになりました。いつもと同じ教室の雰囲気だからでしょうか、思ったより静かに宿題に取り組んでいました。先生役まで登場したのには笑ってしまいました。