今年も大変多くの方にすぎなみ協働プラザのをご愛顧いただき、ありがとうございました。

皆様、よいお年をお迎えください。

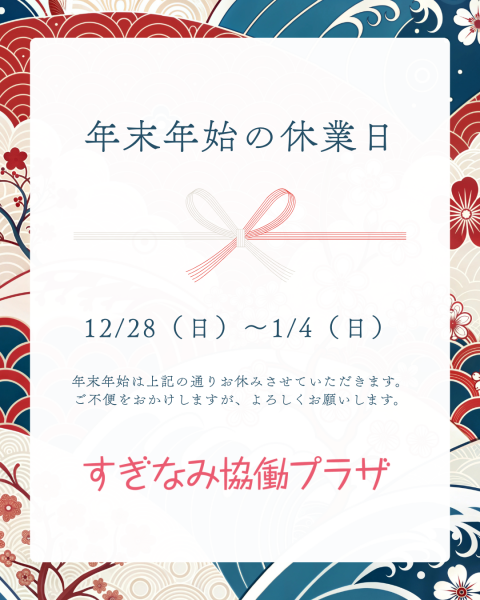

▼休館日

令和7年12月28日(日)~令和8年1月4日(日)

(年内開館最終日12月27日(土)は18:00まで開館しています。年始1月5日(月)は10:00から開館します。)

地域の課題を解決するための交流拠点|杉並区のNPO支援

~事業場における労働関連用語の一考察~

私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第11回:社会保険被保険者の適用拡大について

『社会保険被保険者の適用拡大』と聞いてもピンとこない方も多いでしょう。ご自身の事業所に関係ないことであればそれも当然ですよね。ところが、すべての事業所にとってそうも言っておれなくなってきました。それが今回のお話です。

少なくとも法人で働いている人は、所定の労働時間数が30時間以上あれば健康保険や厚生年金保険などの社会保険が強制適用になりますよね。しかし一定の事業規模がある法人では週所定労働時間が20時間以上あると、雇用形態がパート労働者であっても社会保険の適用者になります。これが適用拡大という制度で、誰かの被扶養者である人は被扶養者という立場を離れ自分で社会保険料を払わなければならなくなります。社会保険料は労使折半で支払うので、事業所にとっても福利厚生費用が増大するわけです。労使ともにあまり歓迎されてはいない制度なのですが法律は法律、仕方ありません。元々この適用拡大制度は2016年に始まったのですが、その時の事業規模要件は労働者数が501人以上の事業所が対象でした。それが2022年には101人以上になり、現在では51人以上になっています。なので採用にあたっては、簡単に20時間以上の労働契約を交わせない事業所も多くあるのです。話はこれで終わりません。政府が出している予定では、この事業所の人数要件は2027年には36人以上、2029年は21人以上、2032年には11人以上となっていき、そしてとうとう2035年には1人以上になるのです。生産人口(15歳~64歳)が著しく低下している現在において、なんとかして社会保険料を徴収していかないと国民の社会保障が担保できなくなってしまうわけですからなんとも悩ましい話です。

参考までにこの社会保険料の料率ですが、令和7年の時点で健康保険は都道府県により若干の差異はありますが約10%、厚生年金保険は18.3%ですよね。日本の高度成長期であった昭和23年のデータを見ましたら、健康保険は4%、厚生年金保険は3%でした。日本の近未来、本当にどうなってしまうのでしょうね。

2025年11月、杉並区阿佐谷のパール商店街の一角にオープンした「1つだけ美術館」を訪問させていただきました。

1つだけ美術館は「1つ1つを、1人1人を大切にしたい。全ての物事に内包されている芸術性を伝えたい」そんな思いで運営されている美術館です。

「1つだけ美術館」は代表理事のよしおかりつこさんの故郷である香川県で営まれていましたが、ご自身の活動で度々訪れていた東京でも「1つだけ美術館」を広めたいという想いがあり、それを形にするべく、都心で落ち着いて活動できる場所を探していたところ、いまの阿佐谷の場所に決められたそうです。確かに東京の「1つだけ美術館」は阿佐谷パールセンター商店街の一角にありますが、活気ある通りの中にあるとは思えないほど静かで伸びやかな空間でした。

この日は参加者がアート作品への参加(編み物など)をしながら、アートやご自身についてのお話をする会と、子どものころに戻って、自分が最初に触れたアートについて付箋に書きだし、そのアートについて当時の気持ちを思い出しながら語り合うワークに参加させていただきました。

各々の思い出アートの中から「子どもたちにやってもらうならばどんなことができるでしょう?」というよしおかさんからの問いに、「大人が子どもに絵本を読み聞かせするのではなく、子どもたちに絵本を読んでもらう」「体を動かしながら作るアート作品として、大きな筆で書初めをする」など楽しい想像が拡がり、次のイベントに繋がりそうなワークとなりました。

美術館がNPO法人という法人格を持っているのは珍しい形でしたが、

「私設美術館だと自分が好きな作品に偏ってしまうかもしれなくて、それよりもソーシャルなものにしたかったので、より広がりや継続性を持たせるためにNPO法人という選択をしました。」

と、よしおかさんは語られていました。

この日はプレオープンでしたが(本格的なオープンは2026年3月5日)、気軽にアートに触れられる新しい文化・場所として「1つだけ美術館」が生まれたことで阿佐谷の町に楽しみが一つに増えました。

1つだけ美術館

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1丁目18−6 第七スカイビル 501(5階)

HP:https://1museum.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/1museum_tokyo/

写真・文責:有川

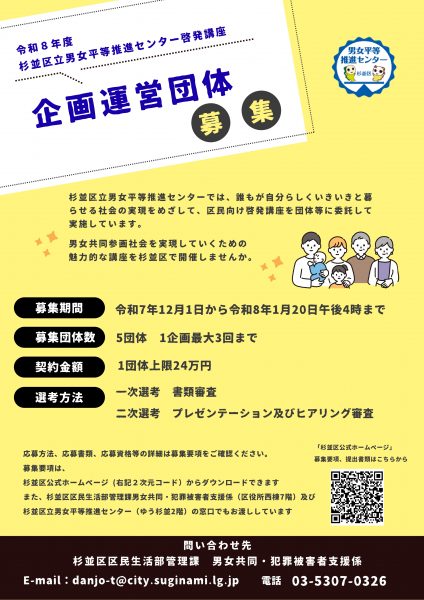

杉並区立男女平等推進センターでは、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現をめざして、区民向け啓発講座を団体等に委託して実施しています。

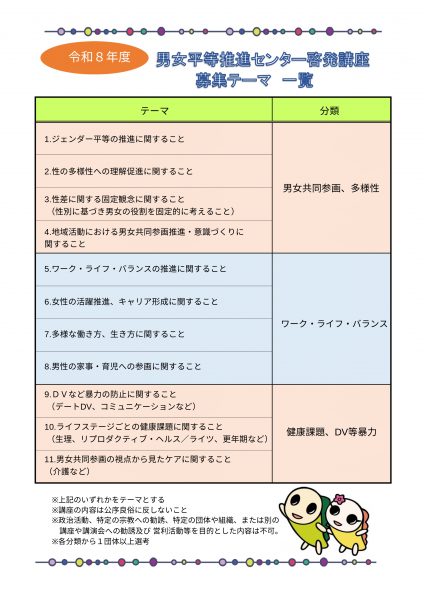

この度、以下のとおり令和8年度に実施する講座を企画・運営する団体を募集します。男女共同参画をより広く区民生活の中で実現していくための魅力的な講座を杉並区で開催しませんか。

募集要項の「1 趣旨」に記載の内容に沿った活動を行っている、3名以上で構成される地域団体やNPO法人等。杉並区での活動の有無は問わない。

令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月20日(火曜日)

5団体 (1企画最大3回まで)

1 契約金額

1団体 上限24万円

2 会場

男女平等推進センター。ただし、企画内容に応じ区が認めた場合のみ他区立施設での実施を可とする。

3 実施期間

令和8年6月から令和9年2月

4 参加者

区内在住・在勤・在学の方 ※ただし企画内容により応相談

5 募集テーマ

ページ下部画像(チラシ裏面)をご確認ください。

※内容は公序良俗に反しないこと。

※政治活動、特定の宗教への勧誘、特定の団体や組織、または別の講座や講演会への勧誘および営利活動を目的とした内容は不可

杉並区区民生活部管理課 男女共同・犯罪被害者支援係へ事前に電話連絡(☎03‐5307‐0326)の上、提出書類一式を持参してください。

受付時間は平日午前8時30分から午後5時。1月20日(火曜日)は午後4時まで。

一次選考 書類審査

二次選考 プレゼンテーション及びヒアリング審査

※詳細は募集要項をご覧下さい。

こちらのページからダウンロードできます。

リンク:杉並区役所公式ホームページhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/s017/news/23333.html

または、区民生活部管理課 男女共同・犯罪被害者支援係(区役所西棟7階)、男女平等推進センター(杉並区荻窪1丁目56番3号 ゆう杉並2階)でも配布しています。

杉並区区民生活部管理課 男女共同・犯罪被害者支援係

杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話:03-5307-0326(直通)Eメ―ル:danjo-t@city.suginami.lg.jp

~事業場における労働関連用語の一考察~

私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第10回:退職金、退職年金のお話

ここ近年、新卒社員の初任給の高騰がよく話題になってますね。実際今の日本社会は超売り手市場。『お金』が人材確保のための大きな武器であることは間違いないでしょう。一方で、新進企業においては、給与は高いが退職金がない、という企業も増えているということです。現代社会は終身雇用という概念が希薄になっていて、転職が当たり前の時代。将来の約束事よりも『今このときの賃金が高い』ほうが若い世代のニーズと合っているということなのだと思います。

それでも、企業としても労働者としても、なんとか退職金は確保したいと考えることは普通のことですよね。そこで退職金を作るための措置を考えていくことになります。企業が一般的に採用しているのは、

(1)中小企業退職金共済制度

(2)確定拠出年金(企業が掛け金を拠出して運用は労働者に委ねる制度)

(3)確定給付企業年金(企業が掛け金を拠出して、将来の給付も企業が約す制度)

というあたりかと思いますが、中小企業にとってはこの『企業が負担する掛け金』というのが非常に重いようで、ある程度の資産や年商がある企業でないと、これらの制度を採り入れることは難しいでしょう。そういうこともあって、事業者が労働者に対してiDeCoを推奨・選択するケースも増えてきています。iDeCoとは個人型の確定拠出年金で、企業が掛け金を拠出するのではなく、労働者個人が掛け金を支払い、自らその運営機関を選択します。民間の保険料等と根本的に異なるのは、掛け金全額が所得控除の対象となるので、税制的には確実に優遇されるという性質があります。

それぞれに一長一短はあるでしょうが、福利厚生面については可能性のあることを労働者に対して、できる範囲で提示していくことも事業者にとって大切な事業運営のひとつであるかもしれません。