杉並区区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係との協働事業として、2024年9月23日に【イントロカフェ】楽しく地域活動するためのヒント~これってハラスメント?~を開催しました。

講師の植松侑子さんは、舞台芸術のアートマネジメント専門職に向けた人材育成と雇用環境整備のための中間支援組織「特定非営利活動法人Explat(えくすぷらっと)」理事長で、上級ハラスメント対策アドバイザーとしてご活躍です。

今回の講座では、ハラスメントの基礎知識についてと事例を通して考え方についてお話いただきました。

最初に、ハラスメントとはなにかを学びました。

行為する側に悪意がなくても、相手が「傷つけられた」と感じさせる発言や行動がハラスメントに該当する。ということでした。

続いて、ハラスメントの種類別に、どんな要素がどのハラスメントにあたるのかを学びました。優位的な立場の者が下の者に身体的、精神的な攻撃などをする「パワーハラスメント」。相手の人の意思に反して性的な言動が行われる「セクシャルハラスメント」。同僚や同級生、家庭や恋人、友人同士の間でも起こりうる、精神的ないじめ・嫌がらせの「モラルハラスメント」について、事例を交えながら解説していただきました。

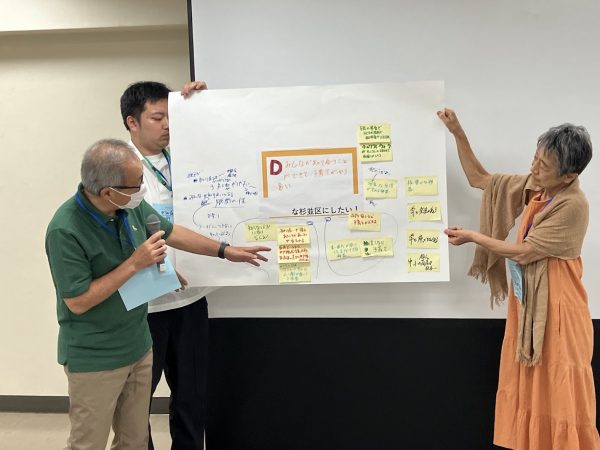

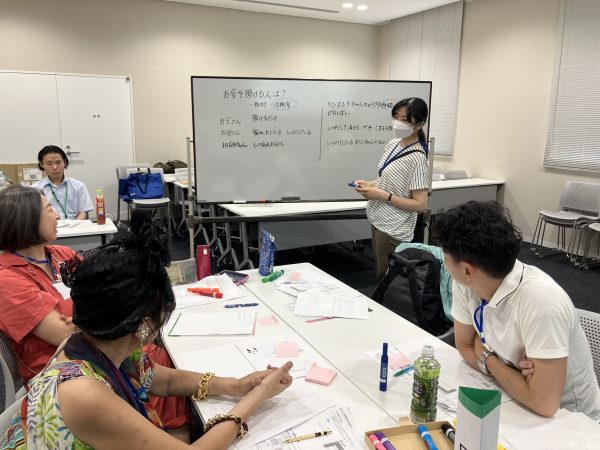

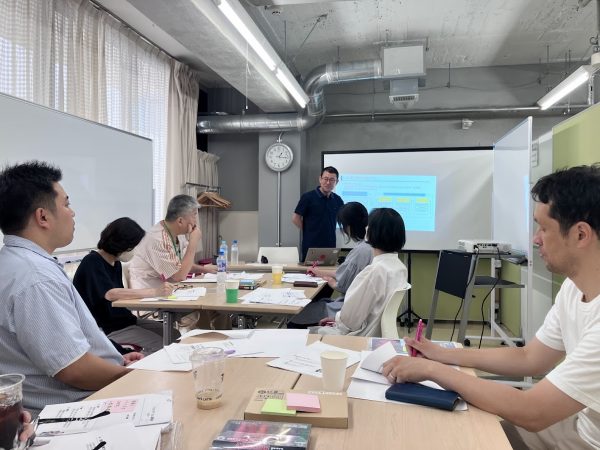

ハラスメントを学んだあとは、ワークショップでさらに理解を深めていきました。

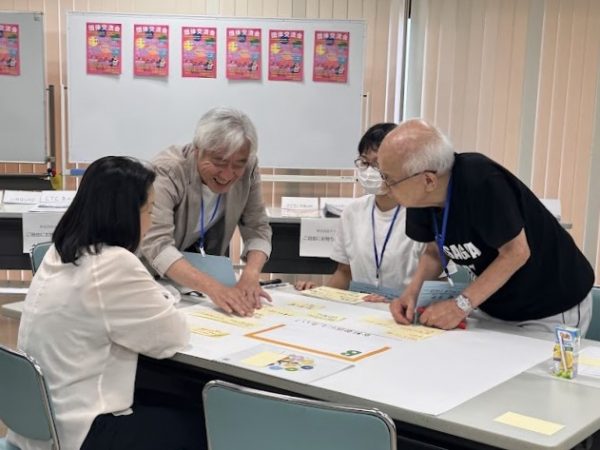

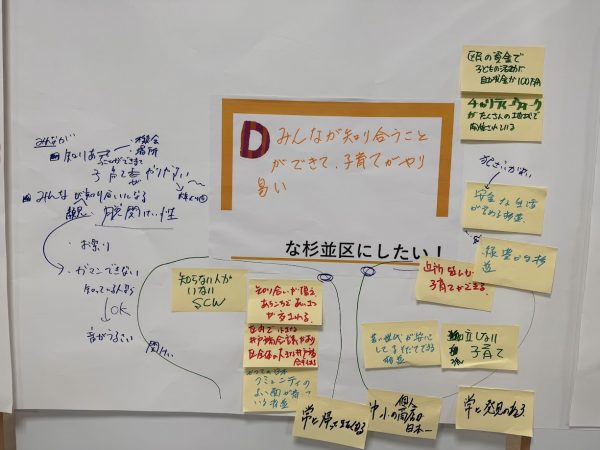

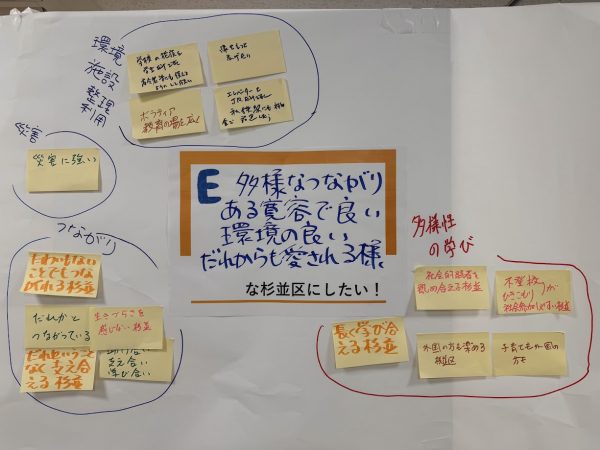

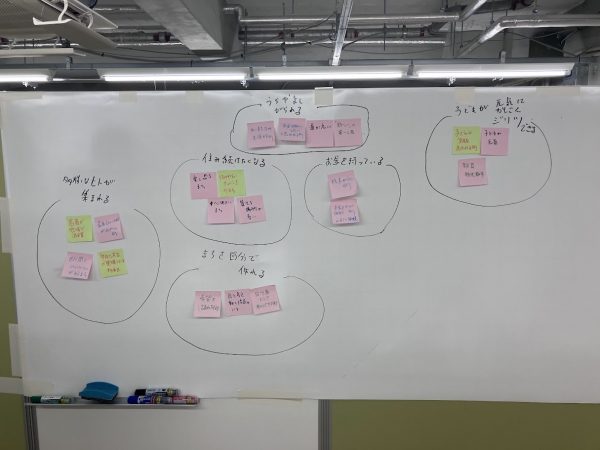

4~5人のグループに分かれて、グループ毎に16枚のことばカードを配り、「青色→きっと大丈夫な言葉」「黄色→ちょっと考えた方がいいかも。要配慮・要注意の言葉」「赤色→言わないでほしい。聞きたくない、止めたい言葉」の3種類に分類してもらいました。

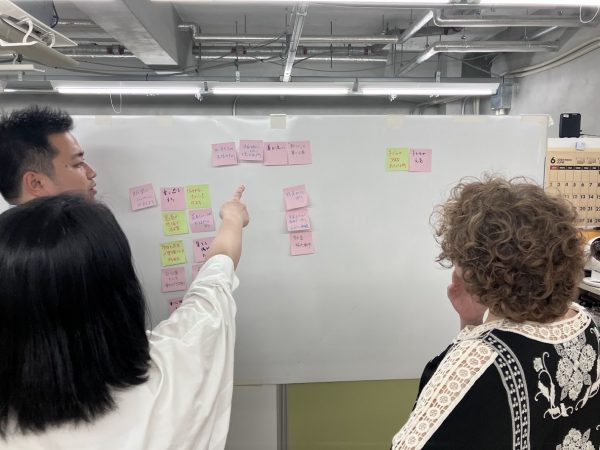

「赤色→言わないでほしい。聞きたくない、止めたい言葉」への分類が多いグループやどこに置いていいのかなかなか決まらないグループなど、ワークショップはとても盛り上がりました。一通り分類したあとは、他のグループがどんな分類をしたのかを見て回りました。

分類を終えた後は、黄色や赤色に置いたことばカードを、どのような言い回しにしたら、相手に苦痛を与えない言い方になるかを考え、書き変えるワークをしました。こちらも他のグループがどんな書き変えをしたのかを見て回り「自分のグループと一緒だね」と共感したり「こういう言い変え方があるのか」と新たな発見があったようでした。

講師の植松侑子さんは結びに、

ハラスメントは相手の価値観や感覚を認めず自分の価値観や感覚で支配・コントロールしたいという欲求から発生しがちです。一方向ではなく、双方向のコミュニケーションが大事になります。コミュニケーション・身体的接触に関しては、相手の家に訪問した時のスタンスをイメージすると良いでしょう。勝手にトイレを借りたり冷蔵庫を開けたりしないように、それぞれの「パーソナルスペース」があるので、事前に同意をとることが必要です。

ハラスメントの勉強をすると、人と関わるのが怖くなるイメージがありますが、コミュニケーションこそが大切で、積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが大切ですと仰っていました。

参加者からは「何気なく言った言葉や態度がハラスメントになるかと思っていましたが、双方向のコミュニケーションが大事で話し合うことで相手を傷つけないようにできるのだと思いました。」「地域活動を想定してのお話がとてもありがたかったです。」「言葉カードを家族でやっても楽しそうだと思いました。」などの感想をいただきました。

また「イントロカフェを設けていただき、ハラスメントについて考えるきっかけになり、とても良い企画でした」と職員が嬉しくなるような言葉もいただきました。

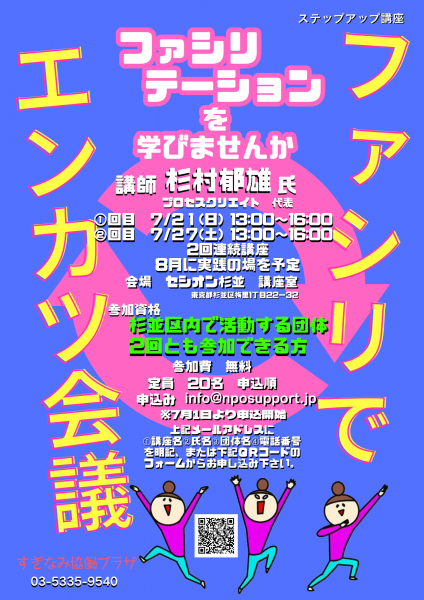

すぎなみ協働プラザでは、すでに地域活動をされている方が団体活動の活性化につながる、スキルアップを目標にした講座「ステップアップ講座」と、気になるテーマをより身近なものにすることで、社会課題や地域活動を知るきっかけの場をつくることを目的とする「イントロカフェ」を企画開催しています。これからも、皆さまにとって、地域活動を始めるきっかけと、地域活動の充実のお手伝いができるようにしてまいります。

文責・写真:大久保